古老的黎族独木器【批木网】

发布时间: 2016年04月25日 15:42:00

木材人都在用的神器—扫一扫下载APP

黎族是一个有着悠久历史的民族,黎族也是海南岛最早的居民。黎族在长期的生产劳动过程中创造和积淀了深厚的人文文化,其中包括悠久的民间工艺。黎族民间工艺凝聚着黎族人民的聪明与才智,其主要表现在纺织、雕刻、剪纸、编织等方面。黎族雕刻有着源远流长的历史,在形式上主要分为木雕、骨雕、石雕三大类,其中,影响较大的是木雕。

黎族木雕主要是独木器的制作及其在各种木器上进行雕刻装饰。黎族木雕的雕刻装饰造型独特,图案精巧,内涵丰富,也是黎族文化的重要内容之一。黎家人留传下来一件件木雕作品,不仅仅是艺术佳作,而且是黎族人民在生产、生活、风俗诸方面的记录和写照。

黎族的独木器具功能实用,造型古朴多样,雕凿精美,装饰自然,可以说独木器是集黎族木雕的立体雕刻和平面雕刻于一身,它贵在与生产、生活息息相关,实用与装饰的统一。独木器即用一段原木雕凿、刳制各种用具。种类很多,主要分三种类型:生活工具、生产工具和宗教用具。

【批木网】

黎族历史上无碾米工具,脱稻谷皮采用木杵在木臼里舂捣。清·张庆长《黎歧纪闻》载:“黎人不贮谷,收获后连禾穗贮之,陆续取而悬之灶上,用灶烟薰透,日计所食之数,摘取舂食,颇以为便”。舂米臼是用原木刳制,外型有直腰、束腰两种,内有平底和尖圆底。口径40~60厘米,高40~80厘米,壁厚3~5厘米。与它类似的有小木臼、捣辣椒臼、独木盆等独木器,制法相同。在独木器外表有雕凿刻划花纹图案作为装饰,如束腰、开窗、动植物图案、几何图案、劳动生活图景等,有的还填涂色。独木谷桶

取一段直径60厘米、长150厘米以上柴质好的圆木,最好已是中空的,用凿略修整,在底部加上一块木板便成。在距底部5~6厘米地方挖一个约10×10厘米洞口,安上活动板为出谷口。在谷桶外壁上雕刻各种图案花纹,主要是各种农作物与农业生产活动有关的,以及祈求稻谷安全等装饰花纹。独木谷桶贮谷,既可以较好防鼠,又可以防潮。同它造型、功用差不多的还有米桶、蒸桶等独木生活用具。

【批木网】

独木凳独木凳用高25~40厘米,直径20~30厘米的原木雕凿。把原木中间部位(头尾各留有3、4厘米厚做为凳面)凿空,在其周围留下6~12根约4×4厘米的方柱子或圆柱子为支撑,柱子(脚)向外稍弯曲,呈弧形,既减轻重量,造型又美观大方。如果凳子过高或者为了增加它的层次感,往往把它制成二层,即中间加一个台面,这个台面是联接、支撑上下层的柱子。柱子太长易损,增加一个台面,既缩短柱子长度,增强牢固,又可增加美观。有时还在凳面和边沿刻花纹图案,装饰美化。这种多脚独木凳,造型古朴、独特,方便使用,坚固耐用。它是从圆木墩演变而来,以前黎族家具制作尚不发达,品种较少。独木凳在20世纪60年代前曾是乐东县黎族妇女出嫁时所带的嫁妆之一。独木凳除了以上造型外,还有形似椅子的树干或树根椅,即有靠背、椅面、脚,略加工便成,并适当装饰。

【批木网】

蒸酒器蒸酒器用原木凿雕,外型为两头大,中间小,高50~60厘米,上下口径约40厘米,腰部直径20~30厘米,壁厚约2厘米。在束腰处留有一层约1~2厘米厚的拱形隔层,在隔层中间钻十几个孔,供水蒸气上升。沿隔层上方的器壁钻一小洞,约2厘米见方,为出酒口。这种独木蒸酒器比陶制的轻便,不易打破。如果是沉香木凿制的,则酿制的酒有沉香木的香味。

【批木网】

生产工具独木舟

黎族独木器以独木舟最为著名。这大概源于一个古老的黎族传说—他们的祖先就是乘着独木舟来到海南岛的,所以,凡是器具不但都要“独木”,而且他们的传统民居“船形屋”据说也是对倒扣的独木舟外形的模仿。独木舟多用木棉树干整段刳成,又大又直的木棉树易得,而且木棉树的柴质松软,容易刳制,它干了之后很轻,搬动方便。独木舟两头削尖,舟壁削成》弧度,厚2~3厘米,舟底和仓底削平。舟长2~6米,宽40~70厘米。根据大小、长短可坐1~4人,用小木桨划水。船舷外侧及头尾有时还雕些图案花纹,甚至把头尾雕成龙头和龙尾,造型独特,花纹精采,内涵丰富。

牛铃

牛铃用一段长10~25厘米、高10~20厘米、厚5~12厘米的原木挖凿,凿一个长方形的凹形,壁厚1~2厘米。在凹槽底部打二个眼,穿绳子系两条小木棒吊在里头(能摆动),挂在牛脖子上。牛走动或吃草时产生晃动,两条小木棒来回碰撞铃壁而产生响声,便于放牧者寻找牛。当代人戏称为牛身上的“BP”机,也把带在身上的传呼机戏称为“牛铃”,不管走到那里,都能找到。为了便于识别各家的牛铃以及体现各家主人的手艺,往往在牛铃上雕一些自家的标志及图案花纹。

文化宗教用具

独木皮鼓

独木皮鼓是黎族传统为招众、祭祀和作为乐器的工具。独木鼓大峒多悬于该峒中心最高的山岭上,小峒多悬于头人家屋檐下。它用一段长50~100厘米,直径30~50厘米,中间略大,两头略小的大圆木挖空,两端蒙上牛皮(水牛、黄牛均可,水牛皮厚而粗,打起来鼓声低沉;黄牛皮薄,声音清亮),用老竹根削成钉或铁钉钉紧。在制作鼓的过程中,还要举行一系列的宗教仪式,赋予了很多神秘色彩。在鼓身上及鼓面进行装饰,在鼓身上雕刻人纹图案及其几何图案,并涂上颜色;在鼓面上进行绘画,主要描绘狩猎对象、狩猎图景等。如:黄猄、野猪、鱼、捕鹿、人骑鹿、人骑马、人射猎物等。画面逼真、生动,想象力丰富。目前仅在皮鼓鼓面上发现黎族相对成熟的绘画作品,是研究黎族绘画的最宝贵资料。画面基本上都与野兽、狩猎有关,由此推测独木皮鼓最初可能与狩猎有关,狩猎时使用,即出猎祭祀时用于娱神、出猎的信号等。独木皮鼓最早见于宋代《太平寰宇记》卷一六九岭南道十三称:“(琼州)打鼓吹笙以为乐”。《岭外代答》卷二亦记生黎有:“其亲故聚会,椎鼓歌舞”等。据考证独木皮鼓起源较早,曾昭璇《谈侾(今作哈)黎“独木皮鼓”兼论铜鼓的起源》一文中:“独木皮鼓起源早于铜鼓,即在原始社会已存在,而铜鼓则在百越族群进入奴隶社会时期才会铸造,而且从体制、图画、纹饰都有一系列渊源关系可寻”。独木皮鼓的文化内涵是相当丰富的,是研究黎族历史文化的“活化石”之一。

刀筒

原木挖制,长约40厘米,宽10~15厘米,筒深25~30厘米。刀筒正面雕刻有多种精巧的几何纹、花草、人纹等图案,是道公举行宗教活动时的专用法器之一。举行宗教活动时,用来存放赶鬼的木刀及其他法器。刀筒的造型、雕刻与军事、狩猎用的箭筒和狩猎用的尖刀筒等很接近,仅是尺寸大小及外表雕刻的图案花纹不同而已。

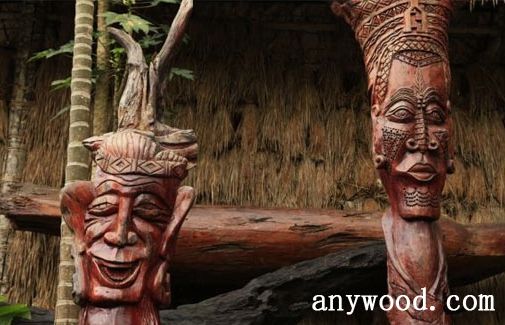

神像雕刻

黎族在与汉族长期交往中,受汉族道教文化的影响,特别是黎汉杂居地区或者与汉族交往较密切的地区,道教对黎族的影响较深。普遍建立土地庙、峒主公庙、祖先鬼屋(或称祠堂),内设祖先等诸神像(或称木头公仔)、祭坛、香炉等祭拜鬼神。最初的神像由汉人雕刻,渐渐黎族艺人也自己雕刻。拿一柴质较好的圆木,大小根据雕刻神像需要,进行精雕细刻。神像表情严肃,头带高帽,雍容华贵,一副大官的形象。刻好后有些还涂些颜色,供在庙里、祠堂、自家的神台上。

在长远的历史岁月中,独木器具是黎族生产生活中最为常见的用具,是数千年来,黎族传统文化传承的实物见证,也是黎族历史文化的‘活化石’,它体现了黎族人民与大自然和谐相处的生态观,表现了黎族特定的生产方式、生活方式和民族特色。

来源:批木网整理