羌族人的瑰宝:千年不倒的碉楼传奇【批木网】

木材人都在用的神器—扫一扫下载APP

【批木网】

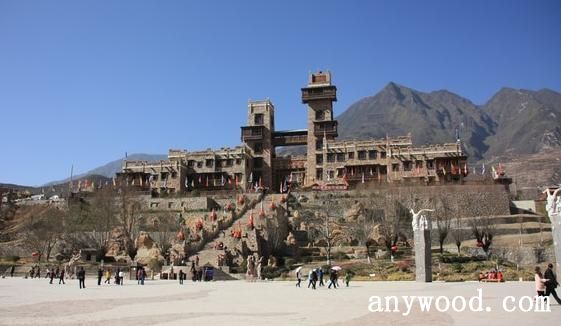

从秦汉时由甘、青地区向南迁徙,到唐代被强大的中原王朝与吐蕃王朝夹逼至川西北的岷江上游地带,羌人的祖先们从来没有想到自己为后人选择了一块地质环境极为复杂的栖息地。这里是中国第一和第二阶梯的分界线,是青藏高原板块与四川盆地板块的对冲地,地下有一条东北方向到西南方向走向的黑色大裂缝,裂缝长约400公里,宽70公里,地质学上称之为龙门山断裂带。

选择了复杂的地质生存环境,就注定要与地震等地质事件为伍。据史料记载早在公元638年2月,松潘南就发生过5级地震。而后的数百年间,地震依旧频仍。1488年茂县5.5级地震,六寨被毁;1607年,松潘漳腊6级地震;1713年,茂县叠溪6.5级地震,岷江左岸岐山崩塌,江水断流。这些关于地震的记载,都只能出现在中原王朝的史书记载中,因为羌族只剩下了语言,他们的文字传说被羊吃掉了。因此,有关地震更多的是留在了人们的记忆之中。频繁的地震带给这个古老民族的不仅是太多痛苦的记忆,也练就了他们精湛的建筑技艺,在无数次的地震中,碉楼可能损毁,可能被掩埋,可能倾斜,但几乎没有直接垮塌的事情出现。这铸就了千年羌寨不倒的传奇,碉楼更成为这个民族坚韧与刚强的伟大象征。

羌区有一种独特的职业,就是“墙匠”,砌筑碉楼的工作必须由他们来完成。墙匠在建筑之时不绘图、不吊线,也不搭架支撑,全凭眼力和手工技艺。因此,墙匠需要从小学习,由师傅手把手教会各种技术。

【批木网】

羌族没有文字,但师傅可以通过代代相传的口诀,使学徒逐渐成为一个独立的墙匠,这些口诀会详细说明各种技术问题,比如,多高的墙需要多深的地基,木梁怎么合,墙的转角处怎样结合,等等。碉楼能够抗震,可能跟下面的几个原因有关:第一,施工时,先挖地基,一般挖至硬岩,以基岩为基础。第二,墙体全部用毛石砌成,砌筑时石块的大头向外,交接处要采用“品”字形结构。第三,墙体均做收分处理,下半部多于上半部,以降低重心,增加稳定性,形成类似金字塔的坚固结构。

同时,在砌造墙体的过程中,建筑师还要将麦秆、青稞秆和麻秆用刀剁成寸长,按一定比例与黄胶泥搅拌后接缝,使泥石胶合。这种黏合剂不但能起到很好的连接和铺垫作用,也能增强整个砌体的刚度和强度。

碉楼不倒的另一个奥秘,可能是碉楼每个房间的面积大多只有3~4平方米。每一间都结合得非常紧密,甚至连开窗也特别小。这样狭小的空间尽管不适合居住,但可以节省工料,并缩短建筑的工期。

更重要的,节省下来的工料可以充分地用在墙体之上。碉楼的墙体都很厚,不但外墙厚,房间之间的隔墙也很厚,这有效地增强了碉楼的抗震性。川陕总督张广泗在久攻不下大小金川后,曾向乾隆诉苦说,用劈山大炮攻击碉楼,“若击中碉墙腰腹,仍屹立不动,惟击中碉顶,则可去石数块”,里面的人则安然无恙。而且,这本身就是抗震的结构形态。

在史无前例的汶川8.0级地震中,羌区的大部分碉楼仍然只是局部受伤,主体建筑基本没被损坏,又一次延续了它不倒的传奇。与之相呼应的是修建于公元前256年的都江堰水利工程受损很小,据说它的修建者李冰,也是羌族人。

【批木网】

来源:批木网整理

凡是与 木材 木业 红木 原木 人造板 地板 板材 家具 木工 木工机械 家装材料 油漆化工 紫檀 酸枝 spf 辐射松 松木 榉木 锯材 榆木 楠木 乌木 沉香 檀香 纤维板 黄花梨 香樟 橡木 杨木 桦木 白蜡木 花旗松 南方松 黄檀 鸡翅木 胶合板 等有关的资讯、供求、人脉,全在批木网